Des livres engagés …

qui n’empêchent pas l’humour !

Il fallait oser. Jo Trézenik, pseudonyme qui sent son nom de plume comme un faux nez littéraire, s'est lancé dans un exercice périlleux : la cartographie linguistique du progressisme contemporain. Le résultat, ce Petit Lexique satirique du parler gauchiste, est un objet littéraire aussi drôle qu'inquiétant, aussi précis que partial. Un livre-miroir où la gauche se regarde et, peut-être, se reconnaît – non sans grincer des dents.

L'auteur, dans un préambule d'une élégance désabusée, se présente en observateur amical, presque un ethnologue des cercles militants. « La plupart de mes amis sont de gauche. Voire d'extrême-gauche. Peut-être est-ce une fidélité d'enfance, une loyauté idéologique résiduelle — comme ces vieilles vestes que l'on ne porte plus mais qu'on ne jette pas. » D'emblée, le ton est donné : une ironie tendre, teintée de cette nostalgie qui guette tous les ex-idealistes. On pense à un Jules Renard qui aurait troqué la campagne nivernaise contre les AG interminables et les cercles de parole.

Le procédé est simple, redoutablement efficace. Chaque entrée — de « ACAB » à « ZFE » en passant par « Cisgenre », « Décroissance » ou « Wokisme » — est disséquée avec la rigueur d'un lexicographe et la verve d'un moraliste. La définition, d'apparence neutre, cède vite le pas à un commentaire en forme de pastiche, où la langue du militant se trouve gentiment parodiée, ses tics exhibés, ses contradictions mises à nu. Sous couvert de linguistique, c'est une radiographie de l'âme gauchiste qui nous est proposée.

Prenez « Agroécologie », définie comme un « mysticisme agraire » où « la médiocrité des récoltes devient preuve de vertu ». C'est cruel, certes, mais d'une cruauté qui fait sourire parce qu'elle touche juste. Ou « Auto-organisation », ce « marathon procédural » où « l'on consacre plus d'énergie à éviter les chefs qu'à accomplir quoi que ce soit ». On sent que Trézenik a fréquenté ces réunions où la quête d'horizontalité absolue engendre des tyrannies informelles bien plus sournoises que l'autorité qu'elles prétendaient abolir.

La force de l'ouvrage réside dans son équilibre précaire entre la moquerie et l'empathie. L'auteur ne crache pas dans la soupe, il y trouve un goût amer qui lui est familier. Il ne s'agit pas d'un règlement de comptes, mais d'un constat désenchanté. Quand il évoque l'« Anticapitalisme » — cette « schizophrénie consumériste » qui consiste à « dénoncer avec ferveur un système économique tout en en étant le produit et le financeur le plus zélé » —, c'est avec le sourire triste de celui qui sait que nous sommes tous, plus ou moins, complices de ce que nous combattons.

Parfois, pourtant, la satire vire au pamphlet. Les entrées sur le « Privilège blanc » ou l'« Écriture inclusive » portent la marque d'une agacement moins contenu. L'auteur y défend une certaine idée de la langue et de la République, une universalité à la française qu'il estime malmenée par les nouveaux gardiens du temple progressiste. On pourra lui reprocher une forme de conservatisme élégant, celui de l'homme de lettres pour qui la clarté est une vertu cardinale.

Le projet, annoncé en fin d'ouvrage, de s'attaquer ensuite aux parlers de droite, d'extrême-droite et centriste, est rassurant. Il sauve le livre du soupçon de partialité. Trézenik ne semble pas vouloir épargner quiconque. Son ambition est plus haute : dresser le portrait d'une époque à travers le prisme de ses jargons, de ses mantras, de ces mots qui, « sitôt politisés, méritent d'être entendus avec un demi-sourire ».

Au final, ce Petit Lexique est plus qu'un exercice de style. C'est un livre nécessaire, au même titre que 1984 nous alertait sur la novlangue totalitaire. Ici, il s'agit d'une novlangue bien-pensante, tout aussi réductrice, qui substitue trop souvent le slogan à la pensée et l'anathème au débat. Jo Trézenik nous offre un guide pour naviguer dans ces eaux troubles, un vade-mecum ironique pour survivre au grand carnaval des idées.

Un conseil : à lire d'urgence, avant que vos proches ne vous somment de choisir votre camp. Et de vous y tenir, bien sûr.

Un miroir déformant tenu à la face des guerres idéologiques

Il fallait oser ce double jeu de miroirs. Après son Petit Lexique du parler gauchiste, l'auteur nous revient avec son jumeau maléfique consacré au « parler facho ». Même méthode, même structure, même dispositif ironique, mais inversé. Comme si, à force de caricaturer les deux camps avec la même outrance, ils finissaient par se ressembler dans leur excès.

Ce qui frappe d'emblée, c'est l'ambition du projet : tenir la balance égale entre gauche et droite en leur appliquant le même traitement satirique. L'auteur pille les clichés des uns, les slogans des autres, en grossissant le trait jusqu'à l'absurde. Les noms, les chiffres, les exemples ? Simple prétexte à bons mots. Ne cherchez pas ici de thèse politique cohérente, seulement le plaisir pervers de la provocation calculée.

La structure – définition, étymologie, synonymes, exemple d'usage, commentaire, morale, note finale – fonctionne comme un piège rhétorique. Sous son apparente rigueur académique, elle distille une ironie mordante qui désosse les tics langagiers de chaque bord. Le « changement de logiciel » devient un « piratage intellectuel à but électoral », l'« assistanat » un « épouvantail préféré des bien-nantis ». Chaque entrée est un coup de griffe qui ne laisse indemne aucun camp.

Mais le véritable tour de force est ailleurs : dans l'effet miroir entre les deux lexiques. À lire ces définitions croisées, on assiste à un étrange phénomène d'écho. Les procès en hypocrisie, les excès de langage, les simplifications outrancières se répondent d'un volume à l'autre jusqu'à créer une sensation vertigineuse. Et si la gauche et la droite, dans leur parodie mutuelle, n'étaient que les deux faces d'une même médaille idéologique ?

L'auteur joue avec les mots comme on joue avec des armes chargées à blanc. Son texte est un champ de bataille linguistique où tous les coups sont permis, mais où personne ne meurt. Juste quelques egos blessés et certaines certitudes ébranlées. Le but avoué ? Que le lecteur referme l'ouvrage en doutant un peu plus de ses convictions et de celles de ses interlocuteurs.

Au-delà de l'exercice de style, ce double lexique interroge notre rapport au langage politique. Dans cette arène où tous les acteurs sont des histrions, les mots ne seraient-ils que des masques ? La politique, une tragédie antique jouée par des comédiens qui se prennent pour des dieux ?

Reste que l'entreprise, pour brillante qu'elle soit, ne peut entièrement échapper à son propre piège. À force de vouloir équilibré la satire, l'auteur finit par créer une forme de relativisme qui pourrait agacer les plus engagés. Mais n'est-ce pas précisément l'objectif ? Provoquer pour faire réfléchir, moquer pour dévoiler, caricaturer pour révéler.

Un livre dangereux, donc. Surtout pour ceux qui croient encore que la vérité politique est une et indivisible.

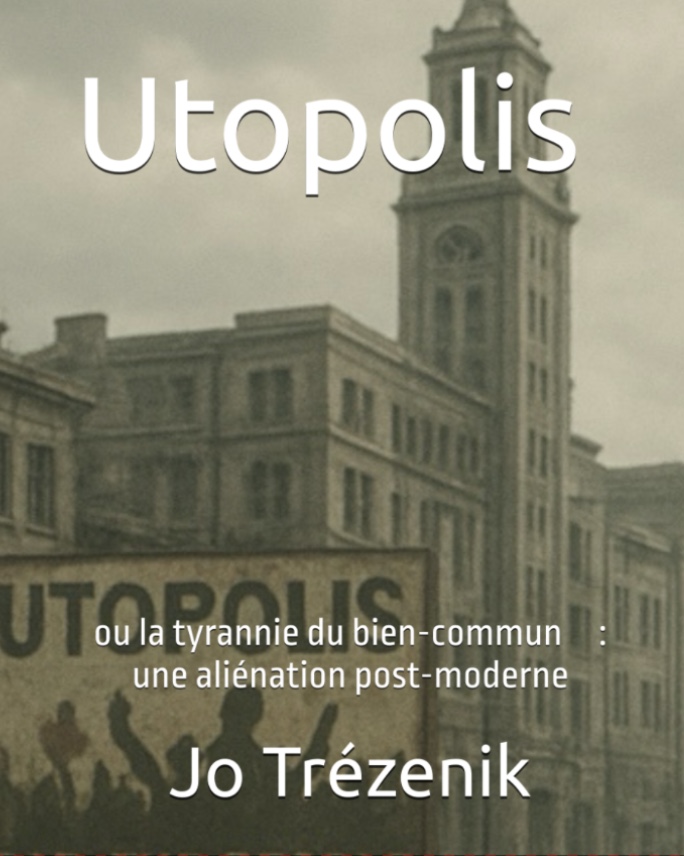

Il est des livres qui vous saisissent non par leur intrigue, mais par la lucidité désespérée avec laquelle ils dissèquent notre temps. Celui-ci en fait partie. L'auteur, qui signe du mystérieux pseudonyme Jo Trézenik, nous offre une méditation politique d'une rare acuité, où une ville devenue laboratoire de l'idéologie nous renvoie l'image grotesque et tragique de nos impasses démocratiques.

Nous suivons Georges, juriste désenchanté, témoin impuissant de la métamorphose d'Utopolis en cité-modèle sous l'égide d'une municipalité ivre de bonnes intentions. Ce qui devait être un havre de progrès devient peu à peu un enfer administratif, où chaque mesure "vertueuse" engendre son contraire : la lutte contre les logements vacants crée des sans-abri "sous toit", le bio dans les cantines tue l'agriculture locale, les transports "doux" allongent déraisonnablement les trajets.

Le génie de l'auteur réside dans sa capacité à faire de cette dérive municipale une allégorie de notre modernité politique. Sous sa plume, le "Programme" n'est plus un projet mais un fétiche, le "vivre-ensemble" une injonction tyrannique, et la démocratie ce "théâtre où le peuple joue la tragicomédie de son propre asservissement". La prose, précise et ciselée, n'a pas peur des longues phrases sinueuses qui capturent la complexité de ce désastre annoncé.

On pense par moments à Kafka pour la description de la bureaucratie étouffante, à Huxley pour la dénonciation du bonheur obligatoire, à Houellebecq pour la mélancolie face au monde qui se défait. Mais la voix est unique, portée par une ironie douce-amère qui n'exclut jamais la compassion pour ces "petits hommes aux souliers ternes et aux rêves étriqués" qui nous gouvernent.

Les chapitres sur "L'Indice de Bonheur Citoyen" et le "Carnet de Citoyenneté" sont des morceaux d'anthologie, décrivant avec une froideur clinique la quantification de l'âme humaine. La révolte de Georges et de son acolyte Yves, le data scientist fantomatique, prend des allures de combat métaphysique pour "la justice des chiffres" contre le mensonge algorithmique.

Ce qui frappe dans cette œuvre, c'est l'implacable démonstration de ce que l'auteur nomme "l'alchimie perverse" du pouvoir : chaque solution devient problème, chaque remède aggrave le mal. Utopolis enseigne que "toute utopie porte en elle le germe de son propre totalitarisme".

Le style est à la hauteur de l'ambition : une langue classique et maîtrisée, qui use de la métaphore avec élégance et précision. Les dialogues, notamment ceux avec le père agriculteur, dernier gardien d'un monde en voie de disparition, sont d'une authenticité déchirante.

Utopolis n'est pas seulement un grand livre sur la politique municipale. C'est une méditation sur la condition de l'homme moderne, confronté à la disparition du réel au profit de ses représentations. Un livre nécessaire, qui laisse le lecteur sonné, face à ce constat accablant : nous avons troqué la liberté contre le confort docile du score, et le sens contre le simulacre.

Dans la lignée des grands moralistes français, Jo Trézenik signe ici un ouvrage qui marque durablement son lecteur et s'inscrit d'emblée dans la bibliothèque des essais politiques majeurs sur notre époque. Un livre-miroir où se reflète, dans toute sa triste splendeur, le naufrage de nos idéaux.